|

|

|

|

|

|

新緑の弘法山から鶴巻野仏の道

秦野駅から弘法山公園(浅間山、権現山、弘法山)、吾妻山と縦走して鶴巻温泉へ下りるハイキングコースは、その周辺と併せて本サイトの秦野権現山・弘法山から日向薬師総集編(リンク)に載せていますが、大分年月が経過したのと新緑のころの風景が無かったので、令和3年新緑時新規に開拓した野仏の道・石座神社コースをメインに、これまで撮影してこなかった途中での案内板も含めて新規にページを起こしました

先ず下6枚はスタートの弘法山公園入口、金目川から見上げる浅間山(上段左)、浅間山からの富士山(同右、中段左)、花と新緑の大山(中段右、下段左右:同じアングル3週間違い)です

|

|

|

|

|

|

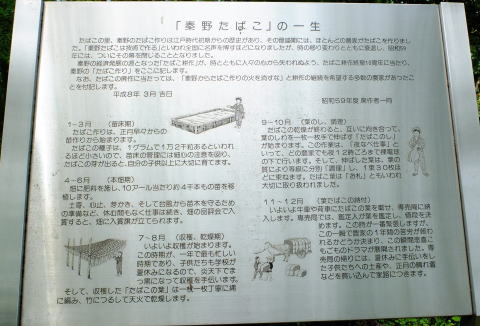

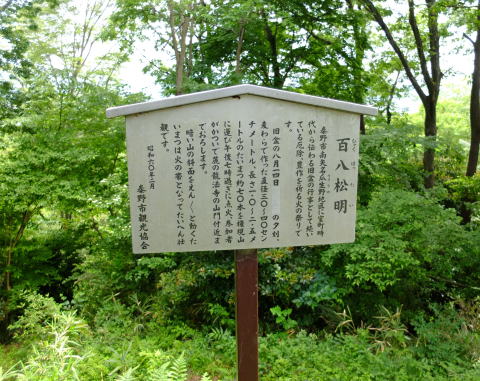

その次は権現山展望台(上段左)と反対側へ少し下った櫻馬場(同右)、その写真左下隅に見える秦野たばこの歴史の石碑と生産解説板が中段左で、中段右に石碑の文章を入れます。下段左が「秦野たばこの一生」アップ、同右がその先にあるお盆の「百八松明」の解説板です

|

|

|

秦野とたばこの歴史 秦野は、江戸時代初期から、秦野たばこの産地としてその名声を全国に及ぼし、味の良いことから吉原のおいらんに好まれるなど、高く評価されていました。 薩摩たばこは天候で作り、秦野たばこは技術で作る。 水府たばこは肥料で作り、野州たばこは丹精で作る。 と歌にも謳われたように、秦野たばこの特色は優れた耕作技術にありました。特に苗床は、秦野式改良苗床として、全国の産地に普及したほど優秀なものでした。この苗床には弘法山をはじめ各地区の里山から落ち葉がかき集められ、堆肥として使用されました。秦野盆地を囲む山々はたばこの栽培に欠かすことのできない場所でした。 明治時代には、秦野煙草試験場や葉煙草専売所が設置され、たばこの町秦野が発展しました。秦野たばこは水車きざみ機の開発により、大いに生産が拡大しました。また品質の高さから、御料用葉煙草も栽培されました。 昭和に入って両切りたばこの需要が増えると、次第に秦野葉の栽培は減少していきました。秦野市が誕生してからは、都市化が進み、昭和五十九年にはたばこ耕作そのものが終わりを告げました。 秦野のたばこ栽培は三百年以上の長い歴史を持ち、多くの篤農家や技術者を生み出し、その高い農業技術は今日、今なお継承され、秦野地方を埋め尽くしたたばこ畑はなくなっても、優秀な葉たばこを作った先人たちの心意気はこの土地にしっかり息づいています 平成二年三月 秦野市 |

|

|

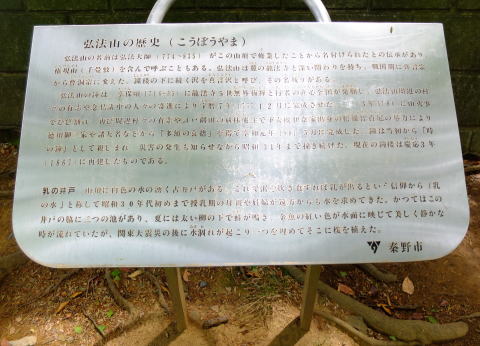

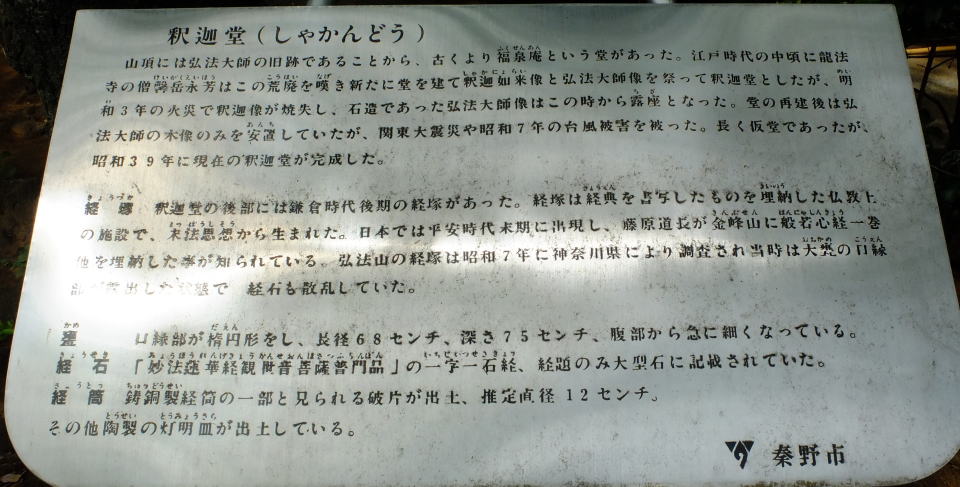

下5段がこのコース中心地点の弘法山(237m)で、最上段が鐘楼(左)と歴史の解説板(右)、第2段左右が釈迦堂で第3段がその解説、第4段が南方向鐘楼と井戸(左)と井戸の解説板(母親がこの井戸の水を飲むと乳が出る様になった)、最下段が東側の石仏・供養塔です

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

北側釈迦堂の裏手を暫く下ると、めんようの里や、善波峠方面などへの分岐を分けながら、なだらかに起伏のあるハイキングコースが続き、約3kmで下2枚の吾妻山です

|

|

吾妻山への最後の登りの手前の鞍部に右へ下る分岐(上段左)があり、ここを下って行くと野仏の道・石座神社で鶴巻温泉へ出ます。上段中央から中段中央まで4箇所5体の仏様を拝むと中段右の眺めの良い広場、広場の左の細い道をさらに下って最後の野仏様を拝むと里へ下り、振り返ると下段右のお寺の墓地に六地蔵や古い石仏が見えます

|

|

|

|

|

|

|

|

|

車道に出たら左、鶴巻温泉駅方面への道標に従って暫く進むと左手が石座神社(下4枚)です。日本武尊が腰を下して休息されたという大きな自然石がご神体になっているそうですが、残念ながらご社殿の中で拝観は出来ませんでした

最後に駅前の観光マップを入れておきます

|

|

|

|

|