|

|

秦野権現山・弘法山から日向薬師総集編

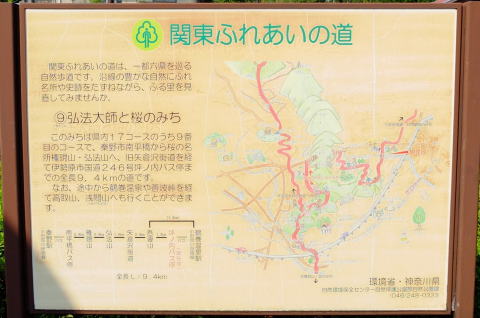

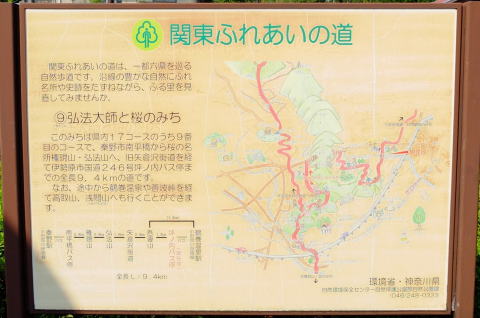

関東ふれあいの道で秦野から権現山・弘法山と歩いて吾妻山から鶴巻温泉に下りるコースは、お手軽に房総半島南部から相模湾、伊豆箱根、富士山と丹沢の景色を楽しめる良いコースですが、これだけでは短すぎるので、吾妻山から北側の坪ノ内に下りて、もうひとつそこから日向薬師に歩くコースと繋げるのがお奨めです 坪ノ内バス停にある両コースのガイドマップを並べます

|

|

平成15年も押し詰まった12月27日にこのコースを歩いたのが初めです

小田急線秦野駅北口を出て、水無川を渡り川に沿って厚木方面に10分ほど歩いてから新常盤橋で左折、河原町交差点を対角線右に金目川を渡って、鋭角に折れ曲がる感じで登山路に入ります

林の中をジグザグに急登20分程で、丘陵西端のピーク浅間山に出て富士山(下右)が、左に折れると江の島・房総方面(左)がよく見えます

|

|

ここからだらだらと登り、駐車場を左に見て南平橋に通ずる車道を横切り、急階段を少し上ると権現山展望台です

最高に澄んだ空気の権現山展望台からの伊豆、箱根、富士方面のパノラマ(上段)と富士山のアップ(中段)に最初に上ったときの雪の丘越しの富士山(下段)を並べます

|

|

|

次2枚、海側伊豆大島、利島(左)と伊豆半島方面(右)です

|

|

下に展望台周辺の写真並べます

|

|

|

|

この下は、権現山展望台から手前桜の名所櫻馬場越しの冬枯れの大山です

|

この下に余り写りは良くありませんが、平成20年櫻の季節の権現山(最上段)、山頂から弘法山方面に向かう櫻馬場にある秦野たばこの碑(第2、3段)、櫻と紅葉の弘法山山頂(第4段)、吾妻山(最下段)を並べます

|

|

|

|

|

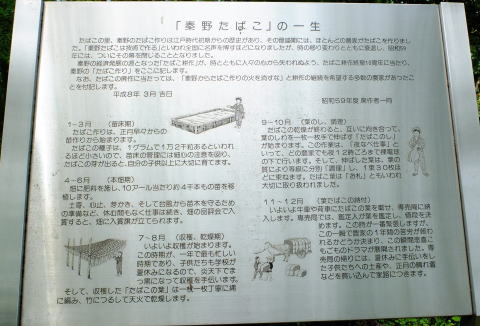

秦野とたばこの歴史 秦野は、江戸時代初期から、秦野たばこの産地としてその名声を全国に及ぼし、味の良いことから吉原のおいらんに好まれるなど、高く評価されていました。 水府たばこは肥料で作り、野州たばこは丹精で作る。 と歌にも謳われたように、秦野たばこの特色は優れた耕作技術にありました。特に苗床は、秦野式改良苗床として、全国の産地に普及したほど優秀なものでした。この苗床には弘法山をはじめ各地区の里山から落ち葉がかき集められ、堆肥として使用されました。秦野盆地を囲む山々はたばこの栽培に欠かすことのできない場所でした。 明治時代には、秦野煙草試験場や葉煙草専売所が設置され、たばこの町秦野が発展しました。秦野たばこは水車きざみ機の開発により、大いに生産が拡大しました。また品質の高さから、御料用葉煙草も栽培されました。 昭和に入って両切りたばこの需要が増えると、次第に秦野葉の栽培は減少していきました。秦野市が誕生してからは、都市化が進み、昭和五十九年にはたばこ耕作そのものが終わりを告げました。 秦野のたばこ栽培は三百年以上の長い歴史を持ち、多くの篤農家や技術者を生み出し、その高い農業技術は今日今なお継承され、秦野地方を埋め尽くしたたばこ畑はなくなっても、優秀な葉たばこを作った先人たちの心意気はこの土地にしっかり息づいています 平成二年三月 秦野市 |

|

|

|

|

次は快適な尾根道ハイキングコースですが、真ん中の写真、こんなところまで熊が出るとは驚きですね

|

|

|

吾妻山を下り、坪ノ内に出てから日向薬師への関東ふれあいの道は、長福寺、相州三ノ宮比比多神社、伯母様、上粕屋神社と周辺の太田道灌の墓、七人塚、産能大を経て、高部屋小学校前で伊勢原から日向薬師へ行くバス道に出、兜塚を経て2.4kmバス道を歩いて日向薬師バス停までのトータル8.3kmです 平成26年10月に元勤務先の若い人達と行った時の三ノ宮と道潅塚の写真並べます

|

|

この下は矢倉沢道善波の珍しい石井戸(左)と力石(右)です

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最後8枚がゴールの日向薬師です、上段左が名物参道の杉並木、右が仁王門、第2段左が建て替え前の本堂、同右と下2段が周辺の彼岸花ですが第3段左は日向薬師参道登り口の階段から振り返る田んぼです、なお建て替え後新装なった日向薬師本堂と周辺の彼岸花のページは左のリンクからも開けます

|

|

|

|

|

|

|

|